「いま君と僕の見ているこの『赤』は、本当に同じ赤なのだろうか?」

こんな妄想に取り憑かれたことはないだろうか。例えば君にとっての「赤」は、実は僕には「緑」に見えているのかもしれない。でも僕は生まれた時から君にとっての「緑」を「赤」だと教えられて育った。だから僕は君にとっての「緑」を「赤」だと認識している。つまり君と僕は「赤」を全く異なるものとして知覚し、体験しているが、それを証明する術はない。

この妄想に取り憑かれたのは私が3歳のときだった。今から40数年前のことだから、家庭では女性が専業主婦をしていることがほとんどで、保育園も少なく、児童も4歳からでないと預かってくれなかったという。そんな時勢に共働きだった私の両親は、苦労して乳児を預かってくれる保育園を探し出し、生後3ヶ月で私は保育園に預けられた。その保育園は情操教育に熱心で、絵画、音楽(器楽、声楽)、演劇、舞踏、書など、各芸術分野の講師を招いて園児に芸術教育を施していた。そんなある日、絵画の時間にそれははじまった。

それはリンゴだったか、トマトだったか、いやバラの花だったのかもしれない。いまでは定かでないが、私はそのとき何か赤いものを描いていた。ただ絵の具のチューブから出てきた「あかいろ」が気に入らない。私の見ている「赤」ではない。何度塗り重ね、混色を繰り返しても、自分の体験している「赤」を画用紙に写すことが出来ずに苛立っていた。水彩絵具だから、混色すればするほど色は濁っていくのだが、3歳の私にはそんな技術的なことを知る由もなく、保育士もそれを見かねて講師として招かれていた画家を呼びにいった。確かイノウエというお名前で、ベレー帽にツイードのベストという風貌、そしてパイプを咥えたその画家は、私の画面を一目見るなり「普通は直接筆を入れることはしないんだが」と呟いて、私の隣で膝をつき、こう囁いた。

「これが君の見た『赤』なんだね?」

そして私の描いた「赤」の隣にごく薄く、鮮やかなレモンイエローをさっとのせた。途端に画面が華やぐのが分かった。私の出したかった「赤」がそこにあった。ありていにいえば、私は凄くびっくりしたのだ。そしてイノウエ画伯はこう教えてくれた。「色にはお友達がいるんだ。ひとりだけでは自分を出せないし、混ぜてしまったら他人になってしまう。こうやって仲の良いお友達を見つけて、手を繋いであげれば、色はきれいに咲いてくれるよ」これが私の色に関する記憶のなかで一番古いものだ。「いま君と僕の見ているこの『赤』は、本当に同じ赤なのだろうか?」その後、この「赤」にまつわる妄想は、私の人生にずっとついてまわることになる。

それから20年後、私は色彩デザイナーになった。色彩デザインの現場では、色彩の視認性を担保するための機能的な側面から、商品の差別化、顧客嗜好に合わせた演出といった市場的側面などの学びは多かったが、冒頭の妄想に応えてくれるような個別の意識が体験しているはずの心理的側面については、ほとんど考慮されていなかった。もちろん「赤系の色彩には興奮作用があって、膨張して見える」とか、「青系の色彩には鎮静作用があって、縮小して見える」とか、そういう生理的側面は色彩の基礎としてよく教科書に載っているが、「君と僕の見ている『赤』は、同じ赤なのか」などという珍妙な妄想に応えてくれるものはなかったし、口に出そうものなら「変わった人」として扱われた。しかも当時は白っぽい製品が市場を席巻し、有名デザイナーが専門誌のインタビューで「僕のデザインが白いのは、色に頼る必要がないからです」と答えるほど、色彩は一種の「加飾」であって、本質的なものではないとする傾向が強かった。あるいは、いまでもそうなのかもしれないが。認識にとって重要な要素であり、心理的にも多大な影響を及ぼす色彩を、本質的でないとする風潮が理解できずにいた。私の妄想は拗れるばかりで、そのまま内省化していくしかなかった。

それから10年間、色彩デザインの調査のために世界中を旅して周る機会を得て、自らのデザインした色彩が使われているところを見てきた。ヨーロッパ各国、アメリカ、中国、台湾、インド、インドネシア、ブラジル、ロシア。アフリカに行く機会を逃したのは今でも残念に思っている。そこでたくさんの人々にインタビューし、たくさんの言葉をもらい、各々の表現を見せてもらった。そこでは人それぞれの生活があり、文脈があり、個人の嗜好があり、地域の事情があり、社会と文化があった。インドネシアの彼は私が提示した高彩度な赤を「冷たい」と表現したし、ブラジルの彼女は私がイメージ・ボードの覆いを外した途端、「きゃー!」と嬌声をあげて席から立ち上がり、いかにも楽しそうにそれらを覗き込んで言った。「どれも綺麗!とってもエキサイティング!」そこには比較的暗い色彩のものが並んでいたにも関わらず、だ。そこで私のデザインした色彩たちが、彼らに喜びをもって使われていたのは誇らしかったが、そこには各々の個人の体験と表現があり、それぞれの意識があった。色彩検定の教科書には載らない、生きた色彩が世界には息づいていた。私は「君と僕の見ている『赤』は、異なる赤であり、異なる体験である」ということを次第に確信するようになっていった。

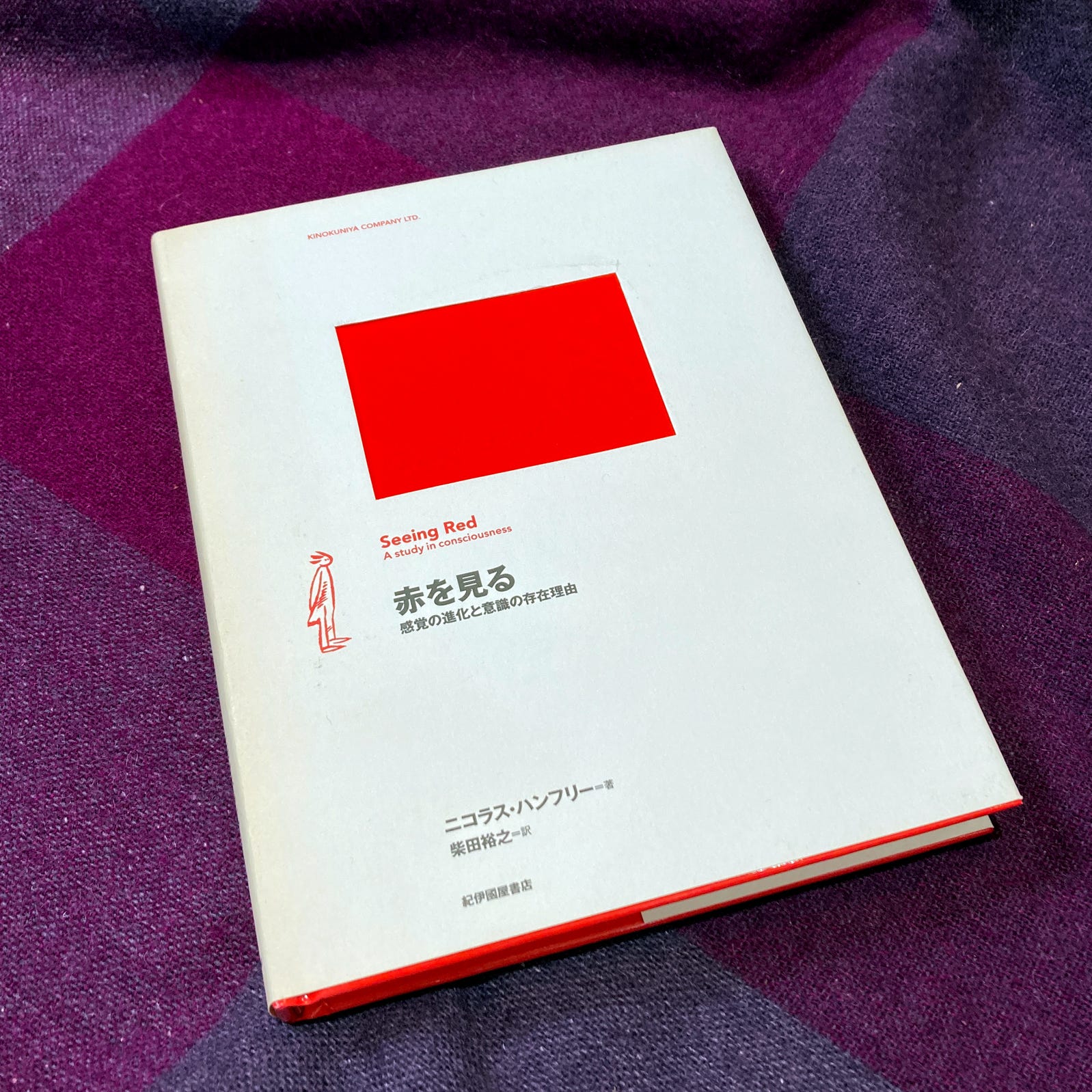

そんな世界行脚の最中、オランダ、アムステルダムに赴任して2年が経過したときに、本屋である書籍に出会う。そこで「現象学」「進化心理学」「心の哲学」という学問分野に、私の妄想と全く同じ思考実験があることを知った。その書籍のタイトルは「Seeing Red - A study in consciousness」(邦題「赤を見るー感覚の進化と意識の存在理由」)著者である進化心理学者ニコラス・ハンフリーが、2004年春にハーヴァード大学で行った3回の招聘講演をもとに構成、加筆したものだ。「赤を見る」という行為を手がかりに、「いわく言いがたい現象である」意識についての考察がまとめられている。

ハンフリーは1967年にケンブリッジ大学の博士課程に在籍していたとき、研究室でヘレンという名の猿に出会う。ヘレンは後頭部の大脳皮質第一視覚野を手術によって取り除かれていたため「盲目」になっていた。第一視覚野が正常な視覚に果たす役割を調べるためだった。ある日、ハンフリーはこの「盲目の猿」が彼をじっと見つめていることに気がつく。そこで彼は7年間かけてヘレンに働きかけたところ、ヘレンの視覚がある程度回復し、物を避けたり、掴んだりできるようになった。しかし興奮するなど情緒が不安定になると、再び見えなくなるようだった。これは、ハンフリーが発見した「猿の盲視」という現象で、人間にも同じような現象が起こることが後に確認されている。例えば大脳皮質の視覚野に広範な損傷を受けた患者も、うまく誘導すればかなり視覚が可能になるという。しかし、被験者は自分が盲目だと信じており、何の視覚的感覚もないと報告した。にも関わらず、物の位置や形状、色彩などを正確に推測できたという。

この「盲視」という現象によってハンフリーは色彩の「知覚」と「感覚」は個別に存在し、それぞれ異なる役割を持つことを提唱する。「赤い感覚を持つということは、身体行為、あえて言えば表現のような特徴が伴う。いずれにせよ、それは赤い光によって刺激されることへの能動的で第一人称的な反応だ。(中略)すなわち『赤すること』(Redding)だ」(本書22Pより抜粋)。「盲視」の患者、つまり赤を「知覚」することはできるが、赤を見ているという「感覚」(赤すること)を持たない患者は、自分が見えることを知らず、どうして見えているのかを理解できず、見ている自分を想像できず、他者が見ているという行為を実感できないという。最終的に「感覚」を持てない患者は、自己を不完全なものだと認識するようになり、再び盲目の世界へと戻っていく。つまりハンフリーは、「感覚」とは自己の存在意義を認識するために、自身が行う行為であり、感覚の総体である意識はその不可解な性質であるがゆえに、自己をかけがえのないものとして保証する機能も持つと主張している。

そう、結局のところ、私が20数年かけて従事し、世界中を旅して理解してきた色彩デザインとは、ただ常にそこに在り、多様で混沌としながらも、美しく、人々の生活に寄り添う「感覚」だったのだろう。それは何も解決しはしなかったが、人々の時間にほんの少し彩りを加えたと、そう思いたい。そして何より、ハンフリーの言うように「赤い感覚を持つということは、身体行為、あえて言えば表現のような」ものなのだとすれば、世界中の人々からもらった表現は、まさに彼らの創造行為そのものであったと言うほかない。

「いま君と僕の見ているこの『赤』は、本当に同じ赤なのだろうか?」

この問いを続けることで、多様な人々の「赤すること」(Redding)を肯定すること。世界中の人々の創造行為を肯定すること。これが私のデザインの目的だったと言えるのかもしれない。だとすれば、これまでしてきたように、これからも同じ問いを模索していくことになるのだろう。

倉岡 真樹|デザイン・リサーチ・ディレクター